TopPage ->

クイラー・クーチ『オックスフォード版イギリス詩選』(1900年/1939年)序文

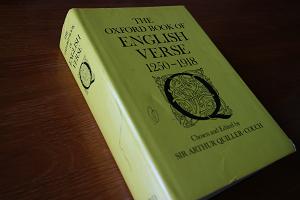

■クイラー・クーチ『オックスフォード版イギリス詩選』(1900年/1939年)序文

(Sir Arthur Quiller-Couch, The Oxford Book Of English Verse, 1900/1939, Preface )

訳文(PREFACE TO THE FIRST EDITION)

この詩選集でわたくしは、英詩というものが13世紀に始まってから、今年19世紀が終わるまでの、そのすべての中から、最良の作品を選ぶように試みた。芸術の女神が美しい詩をほめたたえるために現れる場所を、英国諸島に限らずすべての地域へ作品を求めた。収集したこれらの偉大な作品を読みやすく提供することは容易なことではなく、できるだけのことをしたつもりではあるが、その通りにうまくできたのかどうか、愛読者だけでなく新たな読者をも引きつけることができるものになったかどうか、読者の判断にゆだねよう。

わたくしが考えた構成は、詩人の生誕の順にできるだけ配置するという、いたって簡単なものである。作者が不明な作品については、利便を考えてまとめて配置した。同じように利便のためと、加えて、作者の論争をさけるために、バラッドの多くを17世紀中ごろの作品としてまとめて配置した。こうすることで、ミルトンとともに失われたイタリアの影響と、王政復古の流れに続くフランスの影響という、2つの詩の興隆の間にあって詩が退潮した時代を補てんすることにもなった。さてまた、これも利便のために、つづり字については、わたくしなりの規則をもうけることにした。ごく初期の英詩では、活用法やつづり字の文法がことなり、これを現代のつづりに直してしまうと失われてしまうものがある。しかし、古い活用法は少しずつ失われて新しい活用法へと変化してきているので(この変化は急なものではないとねがうのだが)、実用とよみやすさのためを考えて、古いつづり字は限定して用いることにした。原文の趣きというものも、これも大切で、単なる文字の並び以上の貴重なものであるが、一般読者の利便を失うよりは、この方が良いと考えた。しかしながら、文学研究者の中には、わたくしのこの考えに賛同しない向きが少なからずあるので、彼らをなだめるためにも、ミルトンとスペンサーの作品は、この規則からは除外した。

古い言葉、むずかしい言葉には、下段に説明をもうけたが、本文中には注の目印をつけることはしなかった。わざとあいまいにした表現や比喩にたいして、注釈をひかえ、読みづらいものにならないようにした。批評や鑑賞をくわえたい誘惑を冷静に考えた。選集を編もうとするものは、沈黙の批評を心すべきである。

誤字など無いよう充分に注意をはらったが、この詩選集の目的をかんがみて、原文への忠実さよりも詩としての美しさを優先したほうが良い場合もあると考えた。作品のなかに魅力に欠けて余計だと思われる箇所があって、取り除いたほうが良くなる場合には、わたくしはそれを取り除くようにした。長い詩のなかの数行が、そこだけで詩として成り立つのであれば、その部分だけを抜き出すこともした。このような作品の改修の責任はすべて、それを判断したわたくしにあり、作品が良くなっていることを前提に、許していただきたい。ごく一部、原文での誤りがあきらかな箇所には、訂正をほどこした。

わたくしが選んだのは、リリカル(叙情的)な作品とエピグラマティック(警句的)な作品である。芸術の女神のくちびるから、言葉がこぼれ落ちようとする瞬間に発散される感情の震えのようなものが、たとえわずかであっても含まれている作品を、充分に吟味して選んだつもりでいるが、もしそうではない作品がふくまれていたならば、それはまったく、わたくしの手落ちである。しかしながら、詩が持つ言霊をとらえようとしてもすぐに消えてしまい、まだ誰もはっきりとこれを定義したものはいないし、詩という未開の原野は時とともに広がりつづけているように思われる。詩選集を編むものは、海辺で魚をとらえようとする漁師のようであって、その能力は修練によって身につけた感覚にもとづいている。仮に詩というものを定義できるほど明晰であったとしても、それは後付けでしかない。それが役立つものかもわからないし、読者はこのような定義に惑わされるにちがいない。

最良の作品を選ぶ、と決めたことで、わたくしの選んだ作品が、他の詩選集と重複することについて、一般読者からの批判を受けとめなければならない。「2度3度と楽しめる」ということわざが、このような申し立てをうまく収めてくれればよいのだが、わたくしの判断を著名な批評家の受け売りだと言われては、返答にこまってしまう。良いものは良い。というのも、百人の批評家がそろって認める作品なのであって、これらを選ばないとするならば、2流どこの作品をわざわざ探しに出かけたうえ、良し悪しをくじ引きのように選んで、取り上げなければならない。また、いざ自分がこのような詩選集の仕事に取り組んでみると、情熱はあるが未熟だった青年時代にとりつかれ、その頃によみ親しんだ作品を取り上げずにはいられないのだ。

深淵なる継承

青年の偉人へのあこがれ

学ぶべき真実がそこにある

(ピッコロミニ:ミラー作:コールリッジ訳)

わたくしの同年代で、故パルグレイヴ氏の「名詩選(Golden Treasury)」からの影響を否定することはできない。読み親しんだ頃に生まれた愛情をもって、今でもくりかえしよみ返しては、おさめられている作品にくわえて、作品とともによみがえるなつかしい日々のことも、あたかも同じページにつづられているかのごとく、思い出されるのである。このほかにも、アーサー・ヘンリー・バレン氏の「Lyrics from Elizabethan Song-Books」からの影響をみとめないわけにはいかない。また、もっと新しい以下の詩選集も、ここに名をあげるのが義務であろう。

リチャード・シェネヴィクス・トレンチ「A Household Book of English Poetry」

フレデリック・ロッカー・ランプソン 「Lyra Elegantiarum」

アルフレッド・ヘンリー・マイルズ 「The Poets and the Poetry of the Century」

ヘンリー・ビーチング 「A Paradise of English Poetry」

ウィリアム・アーネスト・ヘンリー 「English lyrics」

エリザベス・シャープ 「Lyra Celtica」

ウィリアム・バトラー・イェイツ 「A Book of Irish Verse」

ジョン・チャートン・コリンズ 「A Treasury of Minor British Poetry」

わたくしはかならず、まず自分が選んだのちに、これらの詩選集を参照するようにした。そうだとしても、わたくしのこの詩選集を編むにあたっては、重要で重大な影響を、これらの詩選集に負っていることを言明する。

詩選集を編むという仕事は、しばしば批判されるような、趣味の世界の仕事とはちがう。こう書いてすぐ弁明せねばならないが、読者は著者の苦労などを考える必要はなく、みずからの楽しみのために詩をよむべきなのであって、またそうであってこそ、わたくしの苦労もむくわれるのである。ともかくも、この詩選集によって、芸術の女神がより身近なものとなり、ページをひらけば、いつでも現れて、気持ちを高め、よろこびを与えてくれることを信じたい。

だれも呼ぶものがなければ

出かけるつもりはないけれど

私を呼ぶものがあるならば

ミューズとともにその宅まででかけよう

(テオクリトス)

訳文(PREFACE TO SECOND EDITION)

The Oxford Book Of English Verseの初版は、読者のみなさんの好評を博し、40年の長きにわたり版をかさねることができた。わたくしはこの間、決して怠惰にすごしていたわけではない。詩を学び、判断をふりかえり、余計だった作品、不勉強から見落とした作品を見直した。同業の文学研究者たちも、図書館、雑誌、切り抜きノートのなかから、ずっと隠されていた宝石をみつけだしてわたくしを助けてくれた。今回の改版では、古びてきた建物にれんがを積みタイルをあてて修繕し、新築のころのように雨もりのない建物へと直すことをめざした。

今回、100ページあまりを追加して、1918年の第一次世界大戦休戦までの詩人を加えた。休戦よりも前から才能の萌芽をしめしていた詩人については、休戦以後の作品もいくつかふくめた。わたくしはもちろんこの詩選集をわかりづらい内容のものにしたくはないが、戦後の詩壇においては、わたくしの判断に見直しをせまられていることを感じる。時代の流れには抗えないとしても、不寛容な世論にくみするつもりもない。さいわいにも近年、多くの時間を学生とともに過ごし、彼らをはげますなかで、わたくしにも文学に取り組むよろこびをわけてもらった。芸術の女神の邸宅というものは、いくつもの棟にわかれていて、多くの国家の政治思想、いくつかの宗教、その無数の宗派までを包容している。「女神たちはかならずもどってくる」。長く敬愛されてきたこの英国を9人の芸術の女神たちが見すててしまうなどと考えることこそが不敬ではなかろうか。わたくし自身は正しく判断する力をまだもっているつもりだが、この序文を書いている1939年において、たがいの非難に終始する社会情勢、長きにわたってカトリックが美とみとめてきたものを、さげすみ、気高い人間精神をみとめず、共通の人間性をぼろ布のごとくつるし上げる(洗われてきれいにするとくことでもなく)、このような社会の風潮を前に途方に暮れている。現代が陰うつな時代であるとみとめたとしても、詩人の役割、詩人の価値というものは、太陽のごときぬくもりをもって、人びとの心を暖めること以外にあるだろうか。現代と同じ戦乱の時代に、ワーズワースは次のように書いている。

壁に掲げられているのは

古き無敵の騎士の紋章

紋章というものは、博物館に陳列するようなものではなく

まして、墓地に納める涙つぼでもない

「アジンコート、アジンコート、アジンコートを知らぬのか?」

この詩選集のページをめくる読者はそのなかに、乱世にあってもつらぬかれた古きローマのはつらつとした美徳にもたとえられるような勇気が表現されているのをみとめるはずだ。チョーサーよりさらに昔へとさかのぼれば、たくましさに満ちた英詩の源流へとたどり着く。それはわたくしたちにそなわる英国の精神そのものであり、わたくしたちが守り続けねばならないものである。

脚注

ご存知、英文学界のQちゃんこと、クイラー・クーチ氏の英詩アンソロジー。

クイラー・クーチ氏は「チャリングクロス街84番地」にあがっていて、名前を憶えている方が多いのでは。

1900年の初版の後、1939年に2版として収録作品が追加されているのだが、

この2版では、ジークフリード・サスーン、リュパート・ブルックなどの戦争詩人が加わっていて、

第2次世界大戦が近づく当時の世相が伺える。

クーチ氏による序文は今まさに現代社会が向かっている状況にも重なり、

読者の方々は紹介されている詩に共感されるのではないだろうか。

クイラー・クーチ (1863-1944) 作家

アーサー・ヘンリー・バレン (1857-1920) 編集者

リチャード・シェネヴィクス・トレンチ (1807-1886) 大司教

フレデリック・ロッカー・ランプソン (1821-1895) 作家

アルフレッド・ヘンリー・マイルズ (1848-1929) 作家

ヘンリー・ビーチング (1859-1919) 作家、牧師

ウィリアム・アーネスト・ヘンリー (1849-1903) 詩人

エリザベス・シャープ (1856-1932) 作家

ウィリアム・バトラー・イェイツ (1865-1939) 詩人

ジョン・チャートン・コリンズ (1848-1908) 評論家

Copyright (C) 2004-2022 YASUMOTO

KITAN